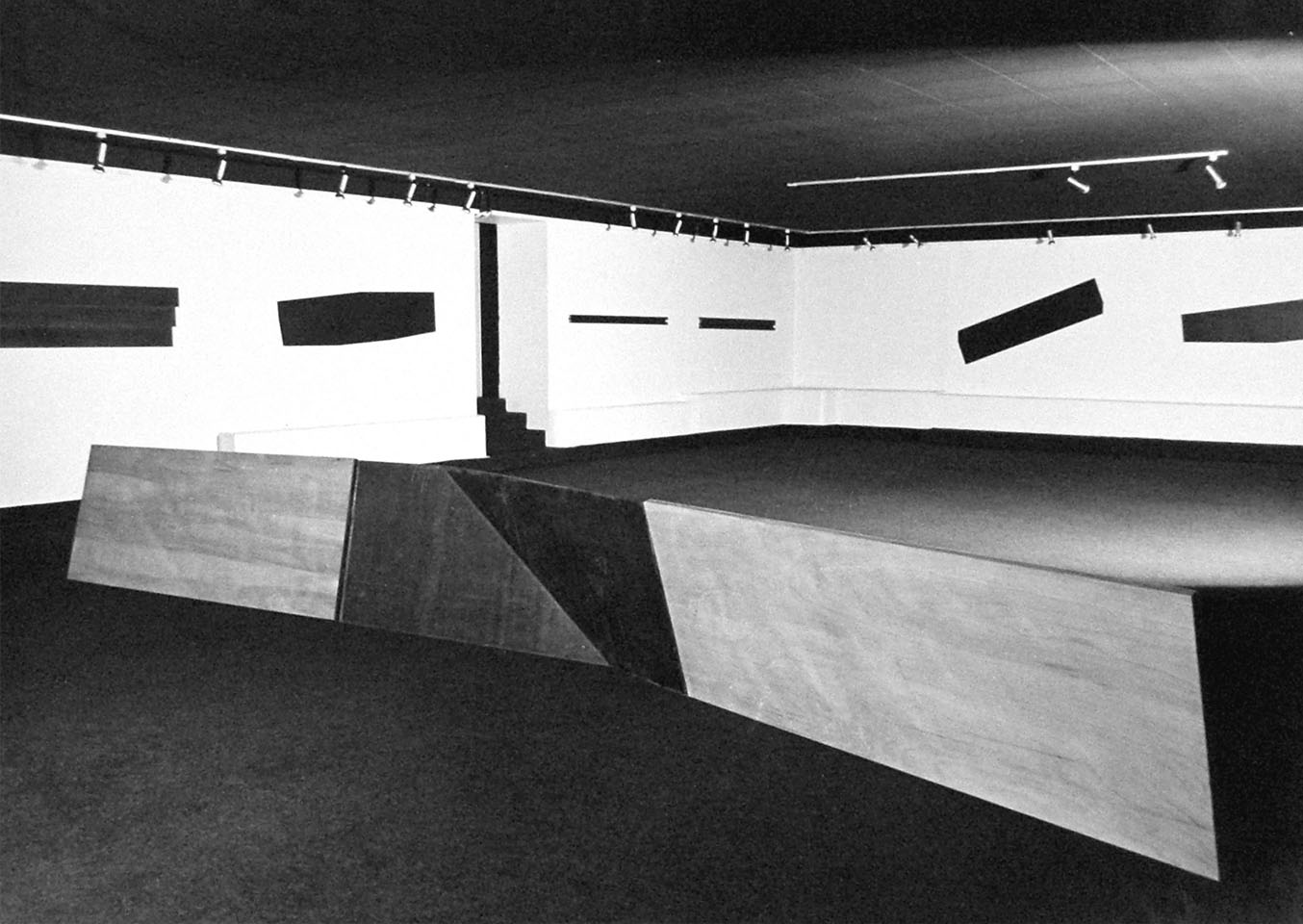

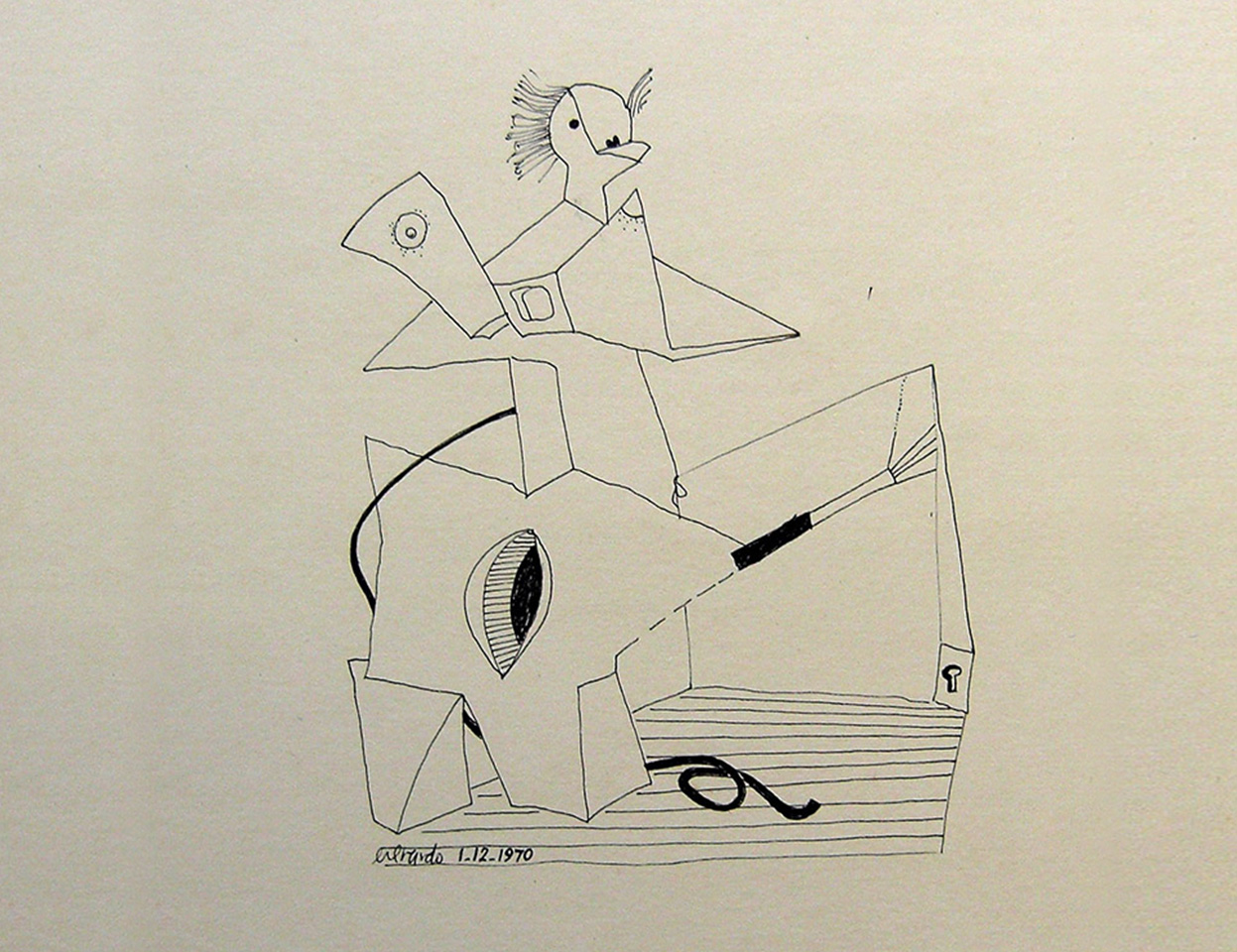

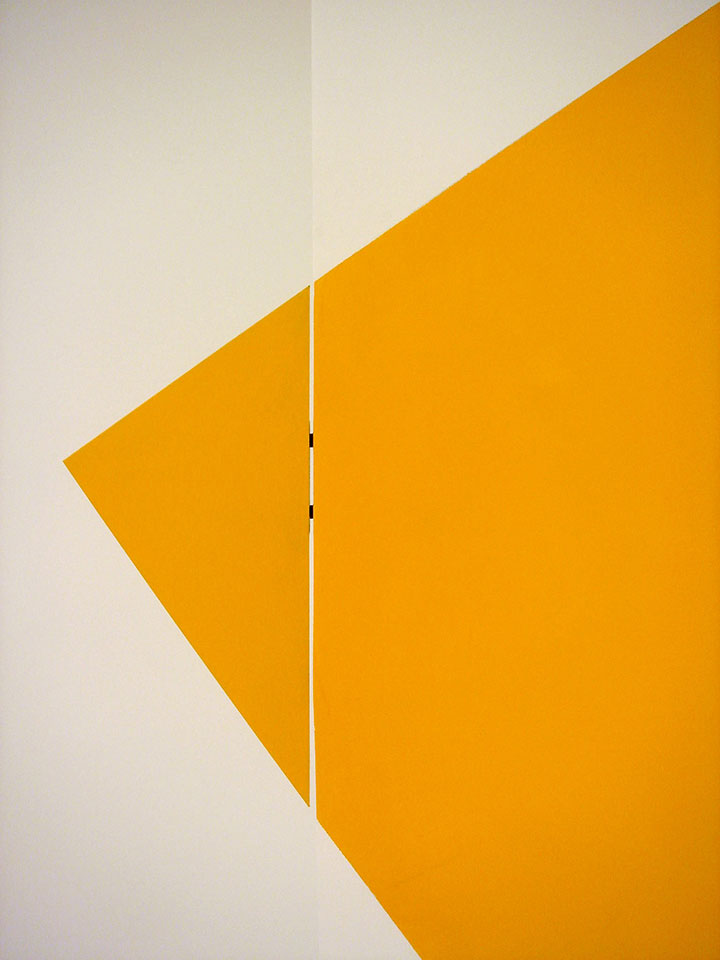

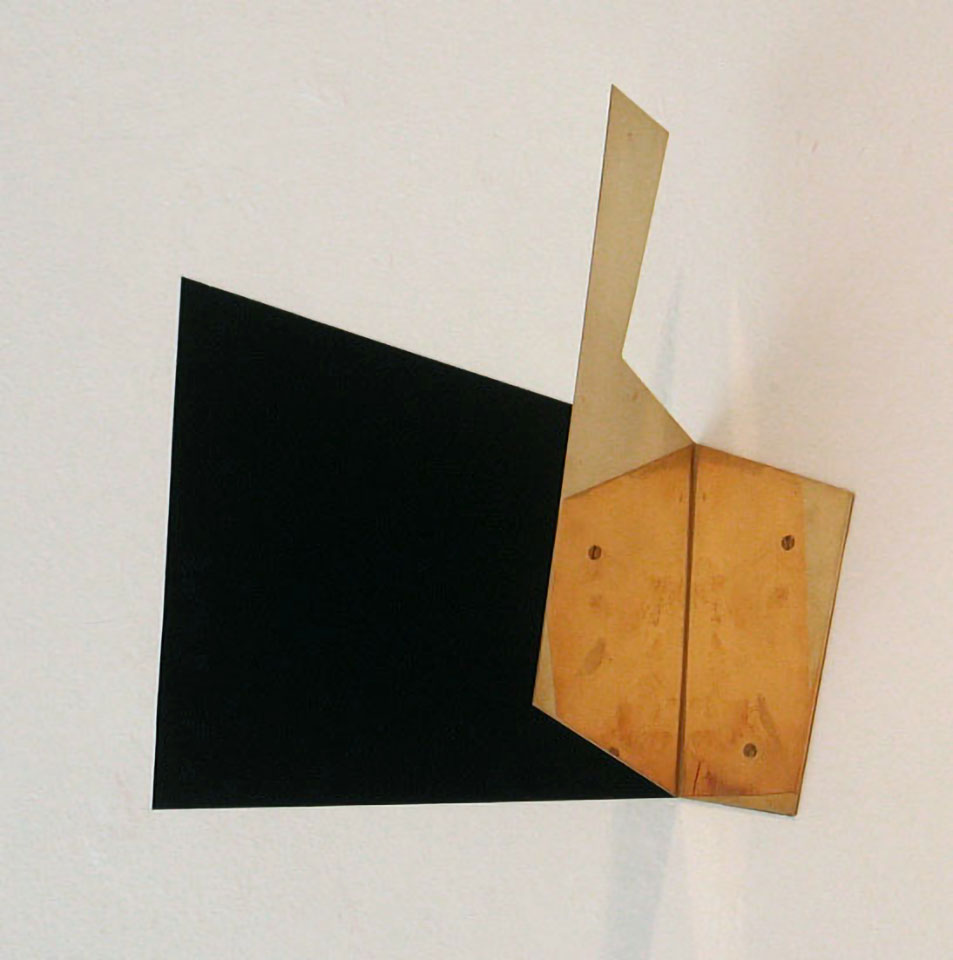

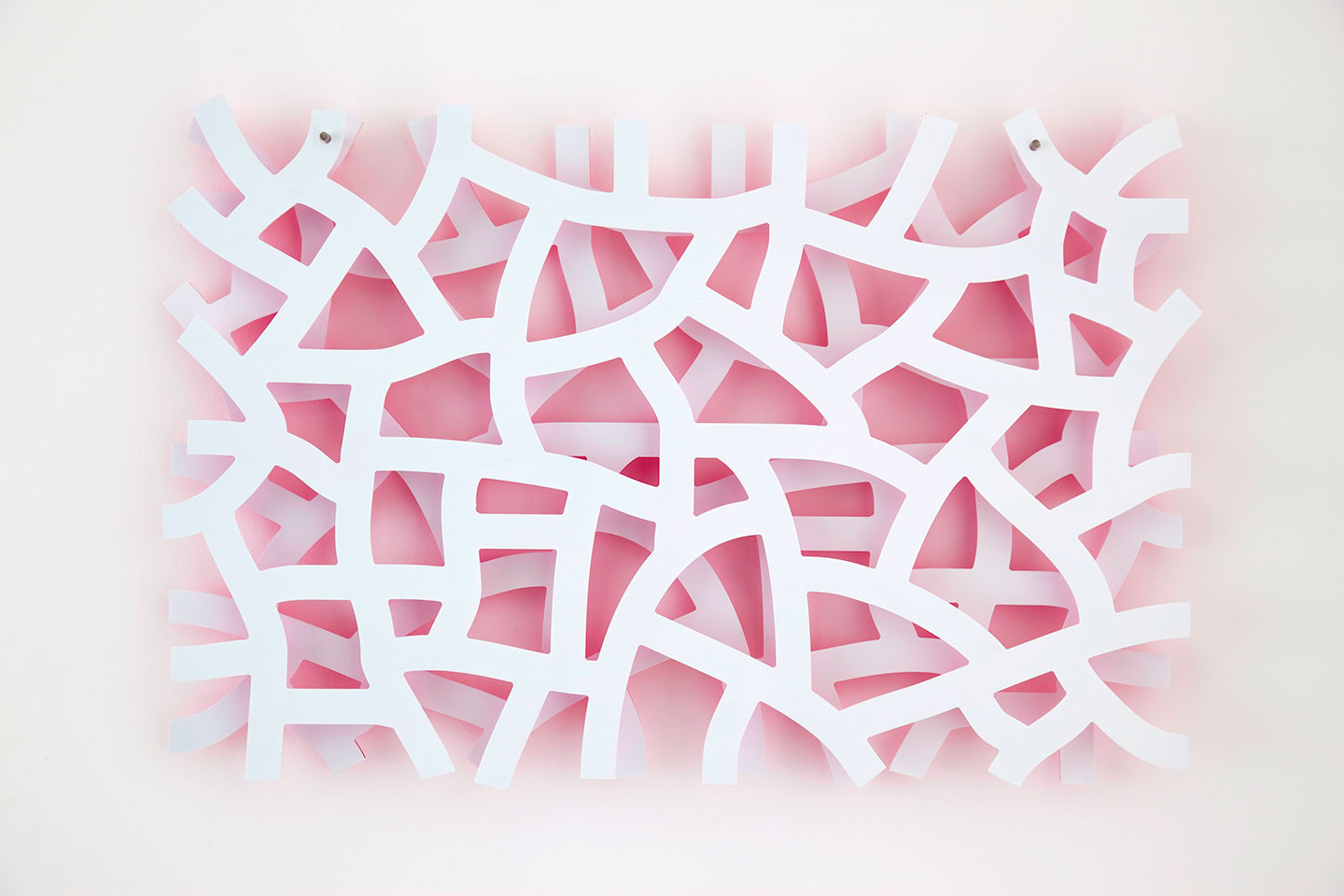

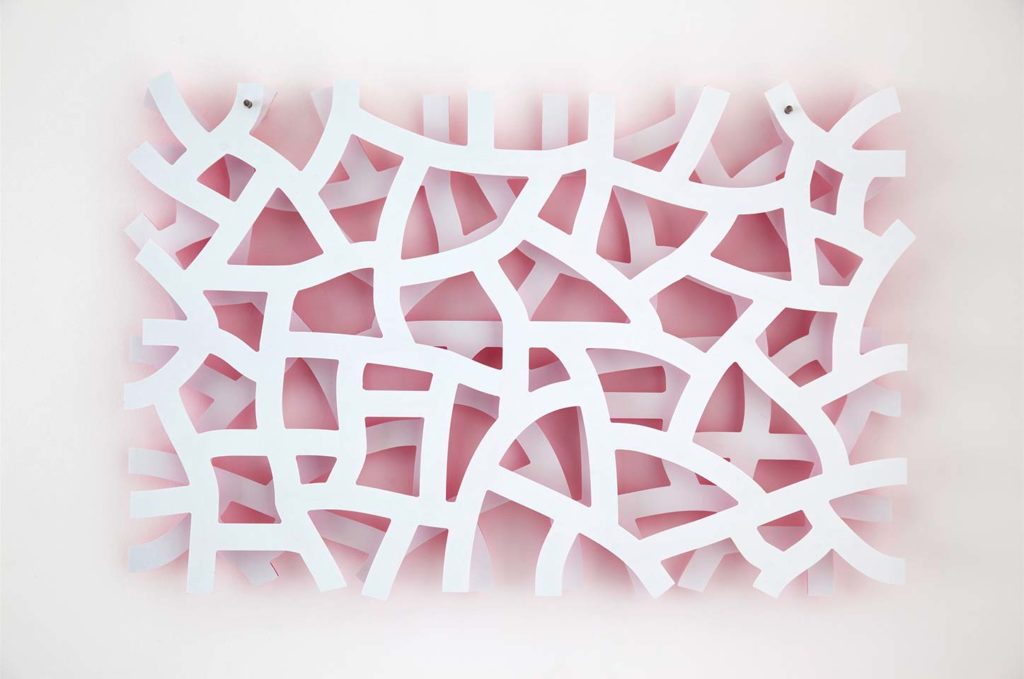

Everardo Miranda

situ

ação de

arte

Espaço ABC Funarte | 1981

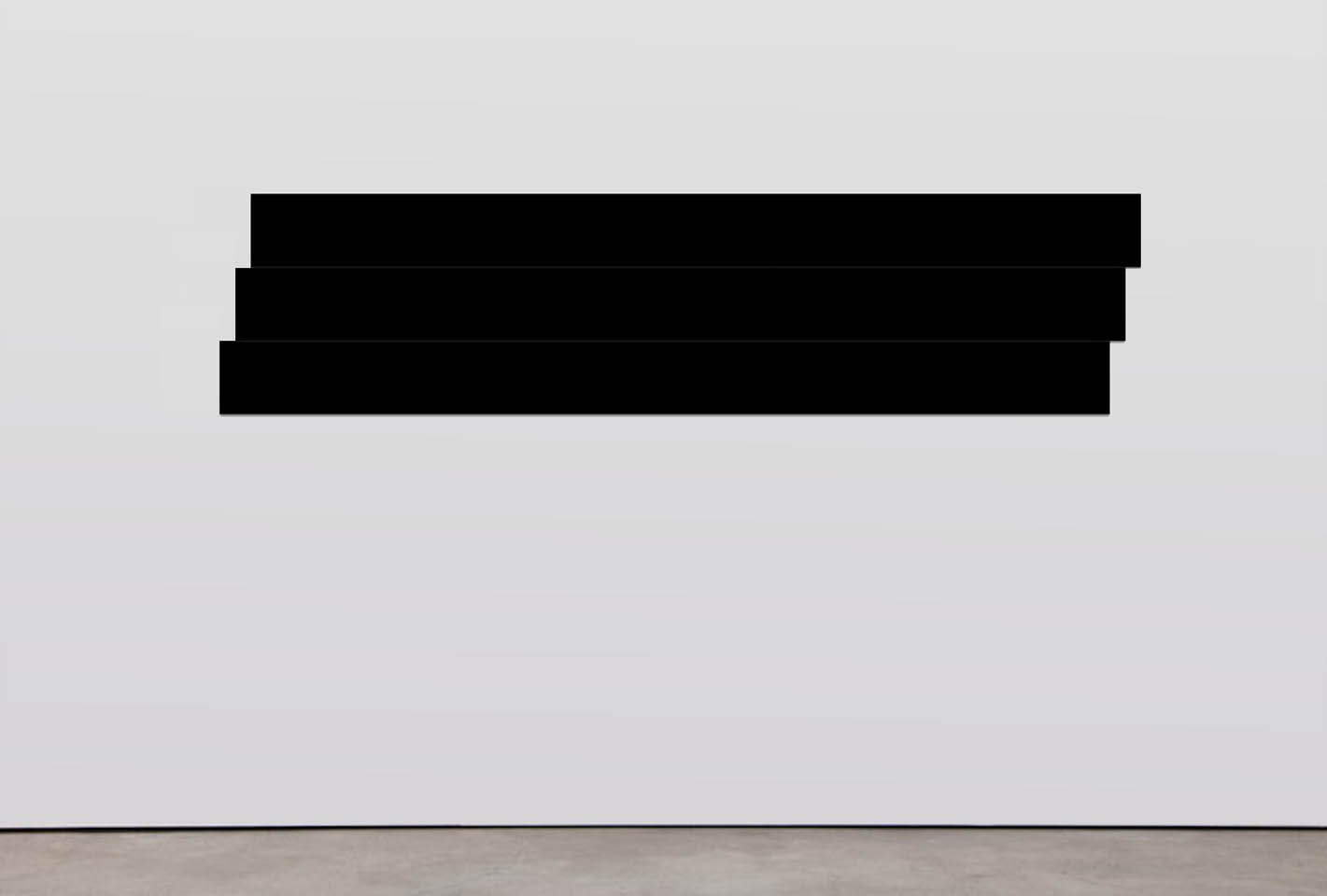

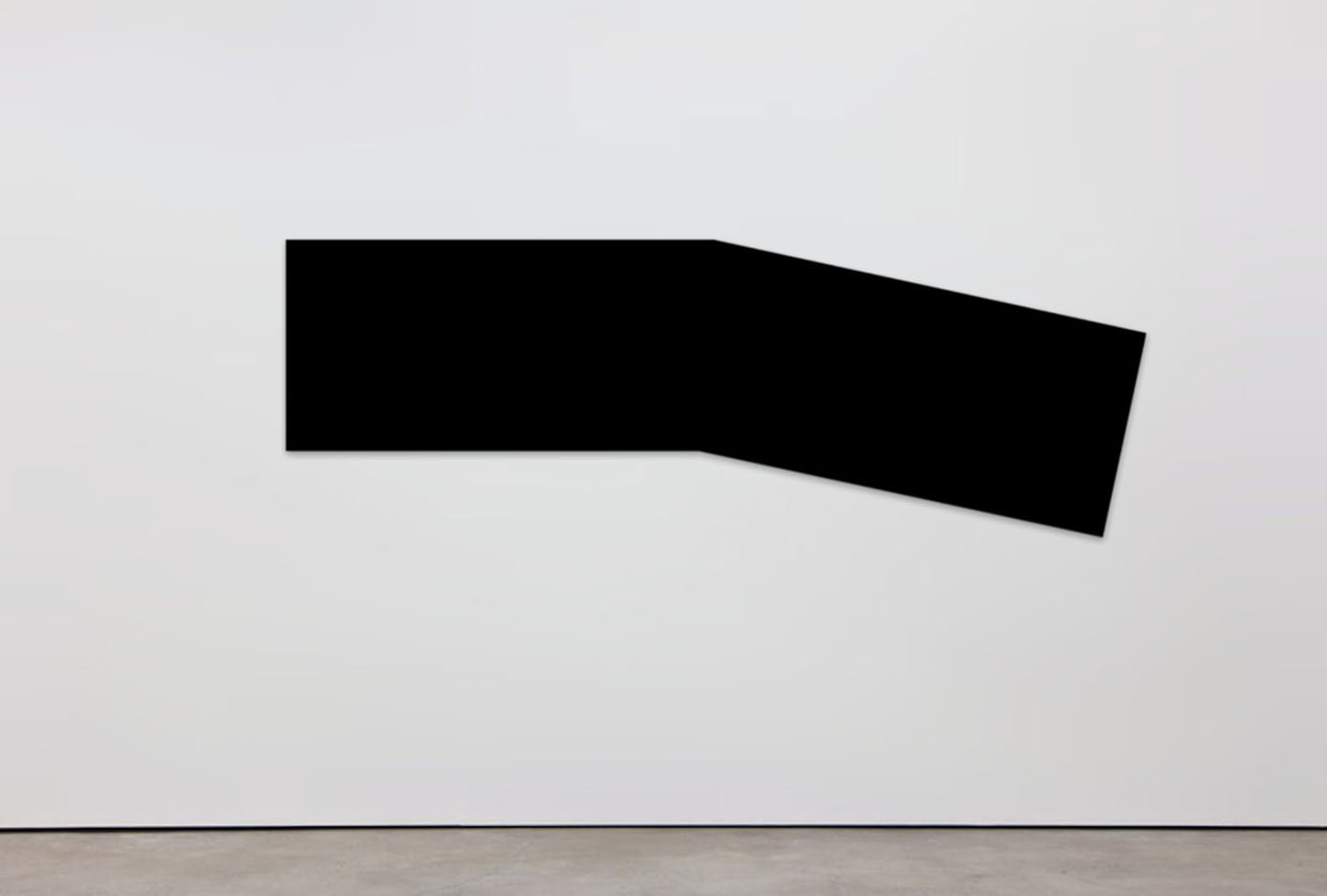

Armar uma situação de arte mas ao mesmo tempo não-artística parece ser o estranho objetivo do trabalho. Uma arte factual, voltada para sua lógica de construção, deseja questionar o conceito de arte.

Pretende mesmo colocá-lo entre parênteses para apresentar seus procedimentos com a necessária clareza.